公開日:2025/10/08

更新日:2026/01/23

- 有胞子性乳酸菌SANK70258について

特徴

SANK70258について 学名の変更履歴

SANK70258は、細菌分類学の発展とともに、これまで幾度となく菌の名前が変更されてきました。 ここでは、これまでの命名変更について下記に示します。 1949年に山中先生がSANK70258を単離した際の最初の菌種の名前は、「Lactobacillus sporogenes」(ラクトバチルス スポロジニス)というものでした。 2004年、本菌は、「Bacillus coagulans」(バチルス コアギュランス)として再分類されました。 その後、2020年、さらなる命名変更により本菌は、「Weizmannia coagulans」(ワイツマニア コアギュランス)として再分類されました。 さらにその後、2023年、さらなる命名変更により本菌は、「Heyndrickxia coagulans」(ヘンドリクシア コアギュランス)として再分類されています。 このように微生物の分類学の発展とともに名前を変えてはいるものの、菌としてのアイデンティティーはその株の名前にこそあります。すなわち、私たちはこのSANK70258を長年研究開発してまいりました。本菌種の中では、SANK70258が産業利用された最古の菌株であり、その歴史の厚み及びデータの蓄積は、本菌株を活用する際の安心感につながります。 そのデータの一部をお示ししていきます。

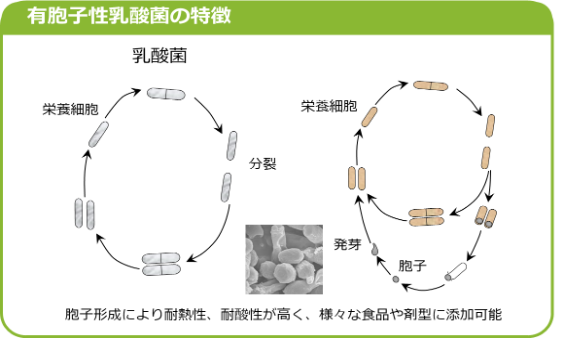

SANK70258の特徴:生育過程で胞子(芽胞)を形成する

SANK70258は、有胞子性乳酸菌として、生活環の中で胞子(芽胞)を形成するという特徴を有します(イラスト)。

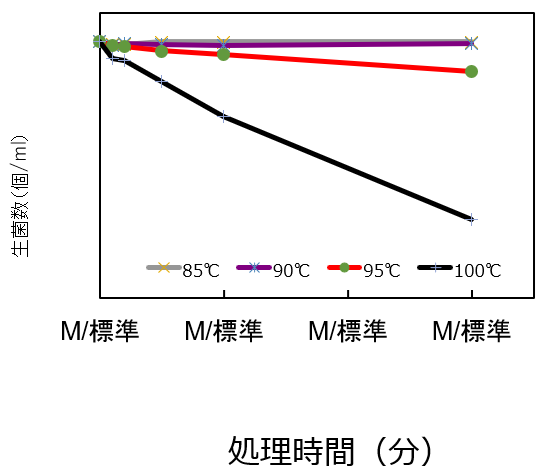

SANK70258の特徴を生かした特長:耐熱性、耐酸性

SANK70258は、上記特徴を生かして、耐熱性と耐酸性に優れることを特長としています(グラフ)。

これにより、最終製品に添加した際に、その中での安定性が非常に高く、その結果様々なアプリケーションが開発されています。 耐熱性については、生理食塩水中で90℃30分間の加熱処理後も、菌数の低下はほとんどありませんでした。

また、粉末の状態では120℃、120分間の加熱処理でも安定性が高いです。 耐酸性については、pH1.2の人工胃液の中で120分間放置した場合でも、安定しています。 したがって、胃酸や胆汁酸で死滅することなく、生きたまま腸管内に到達します。

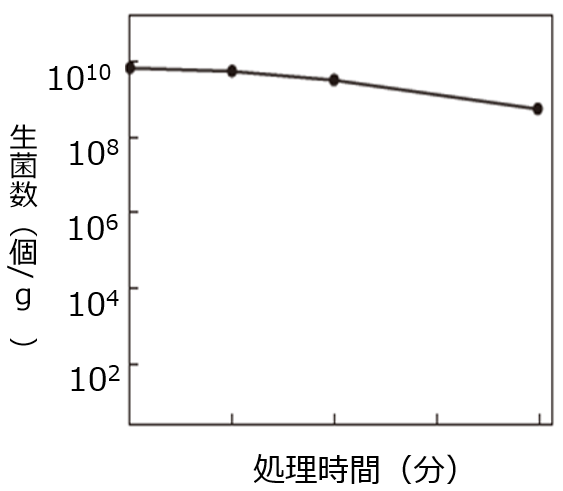

● 120℃で加熱した際の菌体そのものの耐熱性 ● 人工胃液(pH1.2)における耐酸性

SANK70258の特長を活かしたアプリケーション開発

胞子(芽胞)は、地球上の生物の中でも最も頑強なもので、乾燥状態において半永久的に保存できます。この驚くまでに高い安定性を活かし、様々なアプリケーションでの安定性を確認しました(グラフ)。

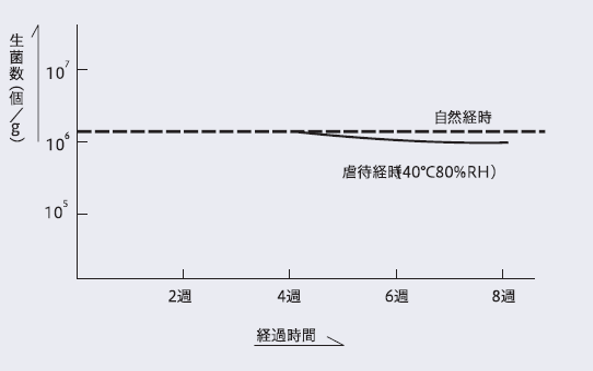

①粉末ジュース中での安定性:温度40℃湿度80%という虐待条件下において4週間保持したところ、ほとんど生菌数に変化は生じませんでした。 さらに、自然経過では1年以上にわたって一定の菌数を保持します。

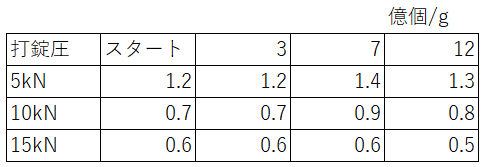

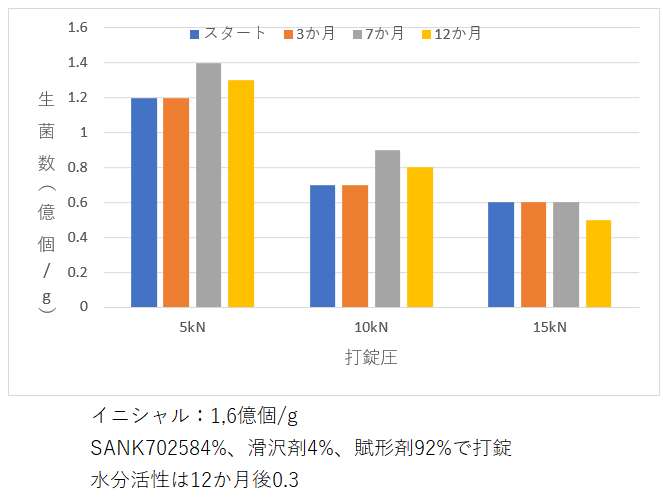

②錠剤品での安定性:打錠圧15kNで打錠した際も、1年間経過後もほとんど生菌数に変化は生じませんでした。

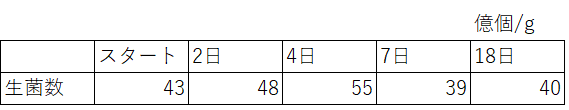

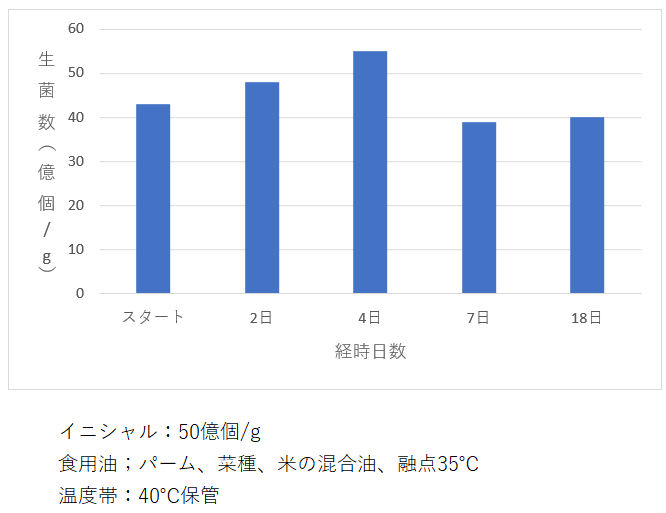

③油中での安定性:植物油(40℃)で18日間保存した際も、ほとんど生菌数に変化は生じませんでした。

① 粉末ジュース中での安定性

② 錠剤品での安定性

③ 食用油中における安定性

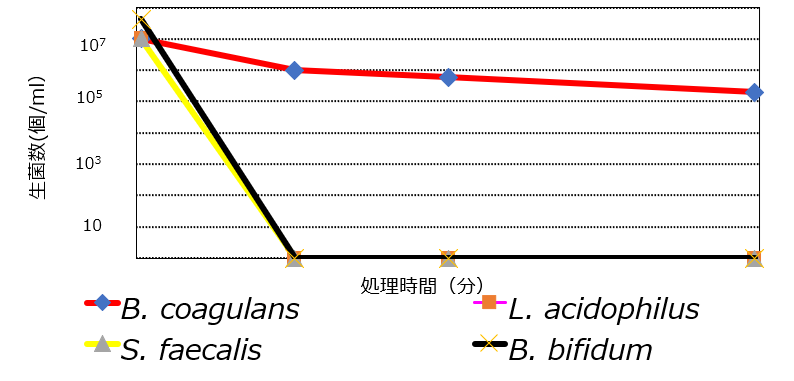

SANK70258の腸内動態について

:2週間は体内に維持する/腸管内で増殖する

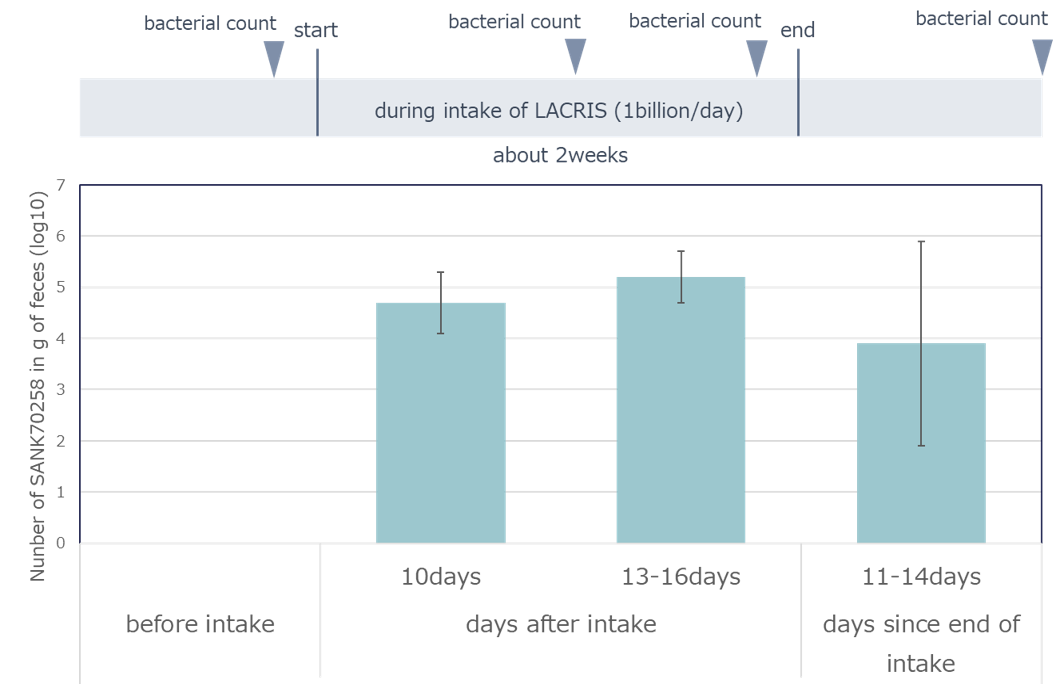

体内に入ってきたSANK70258は、胃酸の存在下で生き残り、腸まで生きたまま届きます(グラフ)。

そこで発芽することで乳酸発酵を開始します。

実際にヒトが摂取した際に、摂取を中止してからも2週間後においても便の中から検出されたことから、定着はしないものの腸内で増殖して滞在すると考えられます。また、ニワトリに摂取させた後、各器官内容物中の菌数を測定したところ、小腸から大腸にかけて10倍に増殖していることを確認しました。

このような腸内動態を経ることで、私たちの身体、及び動物においての健康維持に寄与しているものと考えられます。

SANK70258の摂取を中止したあと2週間後でも便中から菌が検出されることから、腸内で増殖して滞在していると考えられます。